「わたしのフォーエヴァー・ヤング③」

数々の洋楽名盤をお届けするフォーエヴァー・ヤング・シリーズを、様々な形で応援してくれる「フォーエヴァー・ヤング・サポーター」の皆さん。

業界にゆかりのある方々から、人生に寄り添い、共に歩んできた一生モノの1枚への想いを綴っていただきました。

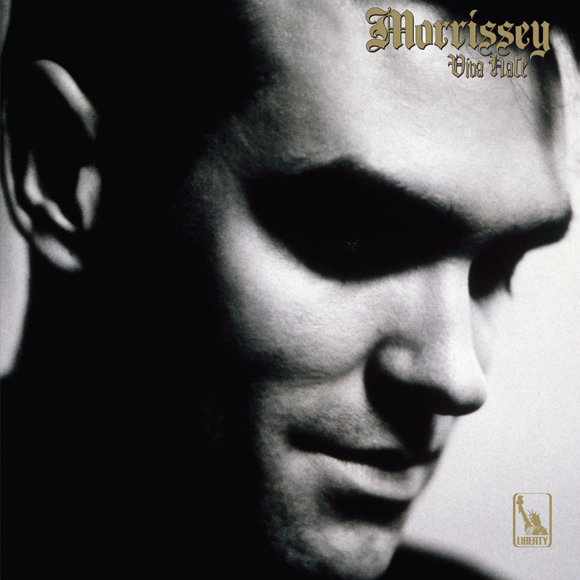

モリッシー『ヴィヴァ・ヘイト』

モリッシーのファースト・ソロ・アルバム。80年代半ば、僕はイギリスで生まれたネオ・アコースティック・ムーブメントに夢中だった。ザ・スミスやエコー&ザ・バニーメン等に毎日どっぷり浸っていた。だからザ・スミスの解散はショックだったし、このアルバムはドキドキしながら聴いたものだ。タイトルからして「憎悪万歳」なのだからモリッシー節全開である。まだ個人的には「スミス的なもの」を引き摺っていたし、期待もしていた。改めて全体を通して聴くと、モリッシーのエキセントリックな部分とザ・スミス時代からのファンを安心させる穏やかな曲調とで、うまくバランスが取れた作品になっていると思う。「エヴリデイ・イズ・ライク・サンデイ」や「スエードヘッド」、「トリート・ミー・ライク・ア・ヒューマン・ビーイング」辺りを好んで聴いた。独特の孤独感や虚無感が滲み出るボーカルに惹かれていたのだ。

そして思い出すのは1991年の初来日公演。僕は初日(8月27日)の福岡サンパレスを観た。それは、日本で最初のモリッシーを「目撃した」と言っていいかもしれない。1曲目はこのアルバムから「エンジェル・エンジェル」。初めて見る生モリッシーに会場全体が緊張と興奮に包まれる。そしてライヴの後半、お客さんが前方に押しかけ、中にはステージに上がってモリッシーに抱きついて服を引きちぎった猛者もいてカオス状態。僕は2階席からその光景を唖然と眺めていた。ある意味モリッシーらしいエンターテイメントで、自由奔放なライヴだった。アンコール前の本編最後にザ・ジャムの「ザッツ・エンターテインメント」歌ってたしね。

元永 直人

福岡ロック研究所

ザ・スミス『ザ・スミス』

音楽を聴くシチュエーションによって、その時のアルバムが人生においてかけがえのない1枚になると思う人は何人いるのだろう。格好をつけているわけでもなく単純に思うのだ。

私にとってザ・スミスの『ザ・スミス』はとても印象深く思い入れがあるアルバムだ。しかし当時はなかなか大好きなバンドとは周りに言いづらく(言ったところで洋楽ファンは限りなく少数派)密かに、こっそりとヘッドホンをつけてヘビロテしたバンドであった。

イギリス・のマンチェスターにて1982年に結成されたバンド。当時は既に社会風刺を謳っていたバンドは多数いた。活動期間はたった5年と短い。しかし、後世のバンド達に絶大な影響(過大評価?)を与えたと言っても過言ではないだろう。

労働者階級社会だったイギリス。仕事と家との単純な往復。楽しみといえば休日にパブでビールを飲み、バンドの演奏に身を委ねる。当時の現地の若者に突き刺さる、行きどころのない発散の要素だったのかもしれない。日本の片田舎にいた私も多感な時期を過ごしていた。青春を謳歌しているように見えていたに違いない。しかし実は親友達との永遠の別れが立て続けに訪れ、やり場のない怒りをぶつける事が出来ず静かに音楽を聴くことに没頭するしかなかったのである。1人ぼっちになってしまったような切なさ、また社会から孤立したような絶望感。

そんな時はこのアルバムをよく聴いたのである。

文学少年、少女達の心を掴むかのようなモリッシーの歌詞、ジョニーの物悲しいギターのリフ。

モリッシーの歌詞が後に色々な場面で物議を醸し出していても私には気にならなかった。だってこれは彼自身の表現の一部なのだ。嫌なら聴かなきゃいいのだ。そう思っている(笑)。

解散(1987)を知った時(某音楽雑誌)は日本でもバブルが弾け、(1990突入)私も転落人生まっさかさま(笑)谷あり、谷ありようやく今でもまだ少し丘を登った状態なのだ。頂上には辿りつかない。いゃ、頂上はないのかもしれない。

インターネットが普及し、簡単に情報を入手出来る時代。自由に音楽を聴ける。

「良い時代になったなぁ」としみじみ思うが、モリッシーが皮肉った社会的危機感、また若者や弱者が持つ悩みなどは現代においても解決などされておらず、もしかするともっと酷い事が起きてしまっているのではなかろうか。

後に大ヒットとなるアルバムを発表しているが、まずはこの『ザ・スミス』をじっくりと聴いて欲しいと思う。

しかし再結成は決して望まないバンドである事を付け加えておきたい。

chibi-tomo

UK ROCK愛好家

ペット・ショップ・ボーイズ『リリース』

1980年代半ばエアチェックに夢中だった自称好青年の頃から、気づいたら2025年。

年齢も50を超えて気がついたら音楽に携わる仕事を続けさせてもらい、間もなく35年。

常に音楽と隣り合わせの人生を歩ませて頂いておりますが、私の音楽人生にはペット・ショップ・ボーイズが常に隣り合わせでおります。

それくらい新曲は常にチェックさせて頂いております。

1985年リリースのデビュー曲「ウエスト・エンド・ガールズ」から現在までミュージック・シーンの最前線にいるだけあって、数々のヒット曲は数知れず。今回このレビュー依頼を受け、改めて楽曲を聞き聴き倒しました。(本年度聴いたアーティストNo.1当選確実)。

ロンドンの空模様を何処となく思い出すクールな楽曲から、シンセポップありの、ディスコ〜クラブを盛り上げてきたダンス・チューンあり、EDM的なものもあり、どのアルバムも時代によって変化を遂げているアルバムの数々はまさに「凄い」の一言です。 しかも、ニールの声が40年間変わらないのも驚きです。MIXやアレンジも歴史を感じて、

まるで音楽史を勉強するかのように、それぞれの時代を自分の思い出と照らし合わせながら聴き入りました。その中で、今の私がこれだ!と思ったアルバムが2002年にリリースされた8枚目のアルバムとなる『リリース』(因みに、この頃の私はCD SHOP BOYでした)。

こちらのアルバムは他のアルバムとはまた一味違うと感じた”メロウ”を重視し、「ホーム・アンド・ドライ」(MV必見)や「バースデイ・ボーイ」を筆頭に、哀愁漂うのに、もう少し頑張れよ。でも、休んでいいんだよ。と、そんな気持ちにさせてくれる一枚です。

もう年も重ねてくると心に響く音楽を求めているのかな…?

と、無我夢中でこちらのレビューを書いているうちに喫茶店が閉店の時間のようです。

あっ、早く家に帰らなきゃ。

ハービーモンコック

フリープロモーター

ジーザス&メリー・チェイン『サイコキャンディ』

スコットランドの兄弟ユニット、ジーザス&メリー・チェインによるデビュー・アルバムであり、1980年代ポスト・パンク/オルタナティヴ・ロックの金字塔。なんて言われますが、僕はリアルタイムで聴いていないんですよね。

1985年リリースで当時は小学1年生だったから。その後、海外の音楽に興味を持ち、ロックを中心に聴きあさっていた20代前半に読んでいた音楽雑誌でよく取り上げられているのを目にし、「え?プライマル・スクリームのボビーがドラムを叩いている!」ってなって、多分どこかの中古ショップで手にしたのが、このサウンドとの出会いでした。

再生すると最初に流れてくるのが「ジャスト・ライク・ハニー」。ザ・ロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」を彷彿させるリズムとリヴァーブが効いたヴォーカルが印象的で、まるでノスタルジーに包まれた夢の中にいるかのよう。(2004年、ソフィア・コッポラの映画『ロスト・イン・トランスレーション』の中で印象的に使われていて、それで知った人も多いはず)これにはヤラれました。「ノイズとGOODメロディの融合」という新たな美学が、当時彼らを一躍スターにしたわけですが、「ネヴァー・アンダースタンド」や「イン・ア・ホール」では、ディストーション・ギターが暴れるサウンドが全開で、個人的には「やり過ぎ」な面も。ただこの「過剰」な部分がこの作品を「特異」なものにしているのもよくわかります。

「サムシング・ロング」の雰囲気が、この後登場するザ・ストーン・ローゼズを感じさせるなど、後のシューゲイザーやノイズ・ポップ、オルタナティヴ・ロックに多大な影響を与えた1枚。ぜひこの機会に手に取ってみては?ジャケットのアートワークもかっこいいしね!(これ大切!)

岩山隆児

FM NORTH WAVE制作 WESS

プライマル・スクリーム『ソニック・フラワー・グルーヴ』

パンクが商業化されて消費されていた80年代、そのカウンターとして発生したネオアコのスピリットと60年代サイケデリアをまとって登場したプライマル・スクリーム。この後、様々な…というには幅広すぎるサウンドの変化を遂げていくこのバンドの原点、まさにプライマル(原初の)スクリーム(叫び)な87年リリースのファースト・アルバム。

…なんてことを認識するのは後の話で、僕がプライマル・スクリームに出会ったのは高校生の頃。リアルタイムに聴いた「ロックス」からでした。そこから後追いで『スクリーマデリカ』にハマり、その後、『バニシング・ポイント』や『エクスターミネーター』にもっとハマり、プライマル・スクリームといえば、カオスで尖ったサウンド!と思っていた2000年当時、そのタイミングではじめて、この『ソニック・フラワー・グルーヴ』を聴いたものでした。

当時の最初の感想は…「え?これがプライマル・スクリーム?」。

1曲目である「ジェントル・チューズデイ」のイントロからもう、12弦ギターによる陽だまり感たっぷりで初夏を思わせる甘酸っぱネオアコ/ギタポサウンド!ザ・バーズかよ!?(褒めてます)。僕のなかでのプライマル・スクリームはとにかく「カオスに尖ってる」バンドだったので、いきなりずっこけました(褒めてます)。サイケなスパイスがピリッと効いているのも◎。甘酸っぱくて爽やかで美メロでボビー・ギレスピーの若さほとばしるネオアコ/ギタポの名盤アルバムです。

後にコーネリアスが、この『ソニック・フラワー・グルーヴ』のジャケットをオマージュした写真をSNSにアップしているあたり、90年代初頭の日本の音楽シーンに影響を与えた作品のひとつと言えるかもしれません。

津田鉄平

FM NORTH WAVE ラジオディレクター

ブラー『シンク・タンク』

好きなアーティストが好きなアーティストは、

自分も好きなアーティスト…なのです。

この作品は、ラジオから流れてきました。

リリースされた当時私は、札幌でロック・バンドをやっていて、お金はないけど、時間はある系の人でした。

勉強よりも、練習…の日々。

家にある推しのCDやライブビデオを見たり、聴いたり、真似したりするのが日課で、今ほど調べれば何でも出てきた時代ではないので、音楽の知識を得る方法は数えるほど…。

その中で、新しい音楽に出会う方法の一つが「推しアーティストのラジオ」でした。

ただのラジオ番組ではダメです。「推しアーティストのラジオ」です。

どんな曲をカッコイイと言うのか?どの部分が好きなのか?がラジオ特有の絶妙に近い距離感で伝わってきます。

一聴して多少「?」と思っていても、有名なバンドだったら尚更、バイト代を握りしめてCDショップへ行くのです。

CDのフィルムを剥がし、ディスクを取り出すときの堅い感じ、

中ジャケに出会えた時の、買った人だけが味わえる優越感。

そして何より、プレイヤーにCDを入れ一音目を待つ、あのわずか数秒…。

ブラーの『シンク・タンク』が流れてきました。

(ここからは、小声で。)

第一印象は、…あれ!?あの「ソング2」的なパンクな感じは!?でした。

ここだけの話、当時はオアシス派だったので。(ワーナーさん、すみません。)

ただ!この作品は、こんなロックもありじゃん?と教えてくれた作品なんだと(今になって)わかります。

そして、その後、この振りが効いたのか、GORILLAZの『ディーモン・デイズ』を聴いて、私はひっくり返るのでした。笑

新しい音楽に触れた時の、少し肌に馴染まない感じってありますよね?ねっ??

10代の時の刺激って、大人になってからの財産になると思うんです。

音楽だけじゃなくて、恋愛や旅行、映画なんかもそうですよね?

言ってしまえば、いい事ばかりでもない。

私はこの作品で、いや、デーモン・アルバーンに音楽を吸収する刺激を得て今、その財産でラジオをつくっています。

矢田晃大

株式会社エフエム北海道

クロスビー、スティルス&ナッシュ『クロスビー、スティルス&ナッシュ』

1969年、ウエストコーストのフォーク・ロック・シーンに新たな地平を切り拓いた一枚が誕生した。

クロスビー、スティルス&ナッシュのセルフタイトル作『クロスビー、スティルス&ナッシュ』である。

メンバーはそれぞれ、バーズ、バッファロー・スプリングフィールド、ホリーズという名門バンドで活躍した実力派。異なるルーツを持つ3人のソングライティングとヴォーカルが交わった時、豊かなハーモニーと研ぎ澄まされたアコースティック・サウンドが生まれた。

アルバム1曲目を飾る「青い眼のジュディ」は、オープンDチューニングによる透明感のあるギターが印象的で、スティヴン・スティルスの卓越した演奏技術を象徴する名曲だ。

実はこの曲との出会いが、私の音楽人生の大きな転機となった。

中学生の頃、ラジオから流れたイントロに衝撃を受け、アコースティック・ギターにのめり込んだのだ。オープン・チューニングに弦を張り替え、友人たちと3声コーラスのバンドを組んで文化祭で歌ったこともある。その瞬間に感じた、声が重なったときの“鳥肌が立つ感覚”は今も忘れられない。

シンプルながら深いメロディと詩情を湛えた楽曲が並ぶ本作は、半世紀以上を経ても色あせない。フォーク・ロックの金字塔として、そして私個人の青春の記憶として、聴くたびに原点へと連れ戻してくれる一枚である。

藤井要一

フリーディレクター

ドアーズ『ハートに火をつけて』

ビートルズに夢中になっていた1960年代後半、音楽の貴重な情報源は深夜のラジオ番組でした。

ある日聴いた曲は「ハートに火をつけて」

怪しいオルガンに続く、暗いけど力強いヴォーカル。大好きになり翌日レコード店に行きシングル盤を購入して聴きまくってました。

ロック全盛期のこの時代にバンドの主役はほぼギタリストとヴォーカルだったけどジャズ・コンボを思わせるユニークなバンド編成とサウンド。

その後数年経ち、是非アルバムを聴いてみたいと思いロック喫茶に行き、リクエストした1stアルバム『ハートに火をつけて』、薄暗い店内と煙草の煙の中、爆音で聴くドアーズ。そんな10代半ばの記憶を今でも大切にしています。

谷口ミルク

Beat Record

フリートウッド・マック『噂』

これが発売された当時、今のワーナーの前身会社“ワーナー・パイオニア”で宣伝を担当していた。マックは知ってはいたが、それはイギリスのブルーズ・バンドとしてだ。米国で人気が出ている云々は、ネットがない時代でも噂として届いていたような気がする。だからといって、気にする存在でもなかったのでスルーしていた記憶がある。実際に音を聴いた時は、知っていたマックとは別物になっていて驚いたし、ジャケットに写る奇妙なタマタマ(笑)を見ながら“ナンカな~”と思いながらも“いいじゃん!この音”となった一枚だった。今考えると、肉感的なアメリカン・ロックと、知的な部分も持ったブリティッシュ・ロックの良いとこ取りのハイブリッド感なロックが、あの当時としては新鮮で、それが新生マックの成功の一因になったのかもしれないな~、と。仕事的には、シングル発売された「オウン・ウェイ」がラジオ・ヒットに結び付き、彼らの知名度を上げるのに、多少は貢献したのではないかと勝手に思っている。未だに「ユー・メイク・ラヴィング・ファン」や「ドリームス」などが、何処からともなく聴こえてくると、つい聴き入ってしまうのは、収められた曲が色褪せない力を持っているからだろう。

それにしても、若き日のスティーヴィー・ニックスのキュートなこと!彼女のルックスに惹かれた人も少なからず居たハズ。

キース吉田

プロモーター

スティーリー・ダン

アメリカのニュー・ジャージー州で生まれたドナルド・フェイゲンと、ニューヨーク生まれのウォルター・ベッカーの2人で、1972年に結成されたスティーリー・ダン。

彼等の音楽と出会う以前の私は、ビートルズから始まり、ジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトンが在籍していたバンド、クリーム等のハード・ロック系にハマりまくっていました。

そんな70年代前半を過ごしていた自分に「タイプでは無いかもしれないけど」と友人が聴かせてくれたのが、1972年にリリースされた彼等のデビュー・アルバム『キャント・バイ・ア・スリル』でした。

アルバムのオープニング・ナンバー「ドゥ・イット・アゲイン」を聴いた時の感動は、今でも耳と心に深く残っています。それ以降も、『うそつきケイティ』、『彩(エイジャ)』、『ガウチョ』等、名盤と言い継がれるアルバムをリリース。

1975年以降は、ライブ活動はせずに、スタジオ・レコーディングの活動が中心となり、バック・ミュージシャンには、スティーヴ・ガッド、ジェフ・ポーカロ、チャック・レイニー、ラリー・カールトン他、当時の腕利きスタジオ・ミュージシャンを起用。R&Bやソウル・ミュージック、ジャズ等の多様な音楽ジャンルをスパイスに、スティーリー・ダン・ワールドを確立しました。

そんな彼等が作り出す音楽は、都会的である一方、どこか田舎の土の香りも感じさせてくれる、私が一生聴き続ける音楽の宝物です。

能登將光

ラジオディレクター